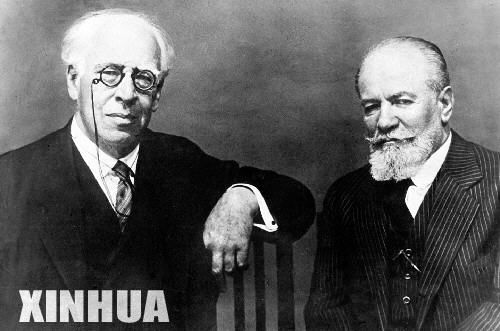

斯坦尼斯拉夫斯基是20世纪戏剧艺术的顶尖人物,他对我国剧坛的影响不比梅兰芳小多少。许多年来,中国剧坛一直上演着“新”与“旧”、“东方”与“西方”、“现代”与“古典”、“写实”与“写意”的精彩的争斗故事。40年代,欧阳予倩、郭沫若、丁西林、田汉、曹禺、夏衍等有识之士纷纷探求“新戏”的奥妙。50年代,“新戏”的表演美学,通过苏联专家亲自传授的斯坦尼体系,成为中国众多戏剧专业人员的终生追求,并最终在中国“新戏”界取得了至高无上的地位。60年代,黄佐临先生为促成戏剧界百花齐放百家争鸣,援引西方布莱希特的理论以及布莱希特所尊重的梅兰芳的舞台实践,指出幻觉戏剧(即“新戏”)以外还有另一份丰厚的遗产等待我们借鉴和继承。黄先生为打破斯坦尼体系一统天下的局面,为敦促国内戏剧工作者学习民族“旧戏”传统,举出了一东一西两个例证。随着时间的推移,黄先生随手拈出的这两个不同于“新戏”的例子,连同斯坦尼体系渐渐地变为“世界戏剧三大体系”。斯坦尼斯拉夫斯基、布莱希特和梅兰芳三足鼎立,这在我国戏剧理论界、戏剧教育界以及受过正式训练的戏剧从业人员中间,已经成为不容质疑的事实。

60年代后期的事情谁都心知肚明,中国人进入了一种谁都敢批判的狂热状态,斯坦尼也未能幸免。1969年第六、七期合刊的《红旗》杂志上,发表了“上海革命大批判写作小组”撰写的《评斯坦尼斯拉夫斯基“体系”》。在这篇文章中,斯坦尼成了资产阶级反动艺术“权威”,他所谓的煞费苦心而杂凑而成的戏剧理论,不过是沙皇政府反动的文化麻醉政策的产物。这个资产阶级的戏剧“体系”,长期以来被当作对抗马克思列宁主义、复辟资本主义的工具,披上了一层社会主义戏剧理论的外衣。文章还说,事实证明,斯坦尼的所谓“下意识的创作”,只是一句骗人的鬼话。云云。

30多年后,由这篇文章引发了一场沸沸扬扬的纠纷,有人认为现今著名学者余秋雨当年参加了炮制那篇批判文章的写作组,并且写出了“檄文”初稿(又说 是二稿)。余先生自然觉得冤枉,他说文章没有一个字与他有关,其时他已下乡劳动锻炼去了,不可能再去参与写作《红旗》杂志1969年夏天发表的《评斯坦尼斯拉夫斯基“体系”》一文。于是,余先生欲将委屈付诸诉讼。倒了篓子漏了油,有人喜欢有人愁。有人说余先生当年把四卷本斯坦尼全集翻得卷起了角,写的不是一篇大批判文章,而是一篇学术论文。这至少暗示余先生参加了这个“批判斯坦尼”小组,实为帮了一个倒忙。当然,也有彻底为余先生抱不平的。此纠纷经过法院调解,被告承认某些说法有与事实不符的地方,向余先生表示歉意。余 先生也放弃了索赔10万元精神损失费和6万元律师费的要求。最终“化干戈为玉帛”,双双握手言和。荒唐年代的荒唐事,遗祸多少人和事,不提为好。

时过境迁,人人自危的历史一去不返,很多事情都已正本清源,斯坦尼体系也不例外。斯坦尼的美学思想,及他在导演工作上的革新和他精心制订的演员创作体系,对二十世纪世界戏剧文化产生了不可磨灭的影响,对于培养我国戏剧和电影的导表演人才也起了极其重要的作用。就我们一般读者而言,斯坦尼体系是枯燥乏味的,我们不需要知道,也难以知道一部优秀剧作的诞生或一位优秀演员的出现与斯坦尼体系有多少理论上的联系。但是,斯坦尼对于艺术生死神往的执着精神对于我们却不无教益。斯坦尼会因两个女演员争吵而妨碍排演感到心中的艺术女神受到伤害,进而跑出门去像孩子一样放声大哭。斯坦尼还会不顾莫斯科大街上的枪声和晚间的戒严熄灯令,还在剧院坚持排演,直到排完最后一场由剧院的门警把他护送回家。斯坦尼对艺术的崇拜还不止于此。当他得知托尔斯泰逝世的消息时,感到无法比拟的伤痛,简直不知道怎样才能从巨大的沉痛中走出来,他在写给朋友的信中说:“我完全被托尔斯泰的精神的美丽和庄严以及他的逝世压倒了……他像一个帝王般地死去了,在临死前,他拒绝了一切庸俗的、不必要的、只有会侮辱死亡的东西……现在我们失去了他而仍然继续生存在这个世界上是多么可怕呀!”斯坦尼不相信托尔斯泰这样的巨人去世就是一般意义上的消失,他相信人死后生命仍然存在,他甚至神往着能在另一个世界上仍然跟托尔斯泰生活在一起。

当然,我们还可以从其它角度了解和欣赏斯坦尼体系有趣的一面,因为人们乐意接受事物有趣的成分。斯坦尼对演员的训练方法和表演小品的设计却充满了生活情取和启迪意味,甚至对于业余表演的训练也有莫大的帮助。

斯坦尼在他的《体验创作过程中的自我修养》中写了这样一个生动而又耐人寻味的小品:

老师对女学生说:“我们再来演一出新戏,内容是这样的:你的母亲失业了,她甚至没有什么东西可以典卖,来供你付戏剧学校的学费,因此你明天就要由于缴不出学费而退学。可是你的一个女朋友帮助了你,她没有现钱,就给你带来了一支镶着宝石的别针,这是她所能拿出的惟一贵重的东西。朋友的慷慨行为很使你激动和感激。但是怎能接受这样的馈赠呢?你不能决定,老是推来推去的。

于是你的朋友把别针往布幔上一插,便往走廊那边走去了。你跟着她出去。在那里你们演了一场很长的戏:劝说,推却,流泪和感激。终于你把赠物接受下来了,你的朋友也走了,你回到房间里来拿别针。可是……别针到那里去了呢?难道有什么人走进来把它拿去了吗?这房子里住着很多人,这是有可能的。于是你便开始小心翼翼、战战兢兢地去找。”老师叫女学生到台上来,“我就会把别针插好,你要从幕布的皱褶里把它找出来。”女学生走到幕后,老是并不把别针插到幕布上,过了一会,他叫她走出来。女学生好像被谁从幕后推出来似的跳到舞台上,跑到舞台前,又向后倒退,双手抱着头,惊慌得痉挛起来……然后她朝相反的方向跑去,抓住幕布拼命乱扯一阵,接着把头埋在幕布里,表示在寻找别针。

她没有找到,又飞奔到幕后去,同时还痉挛地把双手紧扼胸口,显然,这是表示处在这种情况下的悲痛心情的。女学生以为这样表演很好。老师说:“那很好。可是别针在哪里呢?”“啊,是的!我忘了……”“奇怪,你这样去找它还会把它……忘了?”女学生又出现在舞台上,在幕布的皱褶间搜寻起来。“不过你要知道,”老师提醒她,“假使别针能找到,你便过了关,可以继续上学,假使找不到,那就什么都完了:学校要开除你了。”女学生的脸色马上变得严肃起来。

她的眼睛盯住幕布,开始仔细而有条不紊的察看着幕布上所有的皱褶。这一次的寻找是比以前缓慢许多的另一种速度进行的,大家都相信,女学生不是在白白浪费时间,她是真的在激动在担心。“哎哟!在哪儿?我把它丢了……”她低声地反复说着。她把幕布上所有皱褶一一察看过以后,绝望而困惑地叫了一声:“没有!”她脸上显出忧虑的神色。她呆立不动,眼睛死盯住一点。老师说演得很动人,问她第二次寻找觉得怎样。女学生说:“我觉得怎样?我不知道,我只是在找别针。”她第一次找别针,那时她想都没想到它,只打算为痛苦而痛苦。第二次她真的在找了,所以第二次寻找却非常之好。在舞台上不能为奔跑而奔跑,为痛苦而痛苦。在舞台上不要“一般”地动作,不要为动作而动作,而要动作得有根据,恰当而有效果。

斯坦尼主张通过有意识的心理技术产生演员的下意识创作,强调表现生活的真实,让演员和观众都相信表演的这一切都是真的。这与梅兰芳体系大相径庭,我国的传统戏剧表演艺术则不想玩真格的,它的一招一式要告诉观众,舞台上的这一切都是在演戏,都是假的。有如表演吃饭或喝水,京剧的氛围中当真端上热气腾腾的饭菜或晃荡晃荡的水来,肯定会显得不伦不类,还会倒了大家看戏的胃口。

当然,这没有什么不好,就像斯坦尼体系一样,都有其令人信服的理由。